A l’occasion de la nuit de la lecture (samedi 19 janvier), j’ai pu faire partager ma passion des amérindiens à un auditoire captivé dans le merveilleux cadre du musée Delacroix à Paris. Le fil conducteur de mes deux lectures était l’atelier d’artiste, avec, pour ouvrir le bal, un poème de la poétesse navajo Luci Tapahonso suivi d’un extrait de Relation de voyage chez les sauvages de Paris, recueil de deux lettres de Georges Sand qui raconte à un ami sa rencontre avec les danseurs amérindiens venus se produire à Paris dans le cadre du musée vivant de Georges Catlin.

Karl Girardet, Danse d’indiens Iowas devant le roi Louis-Phillipe aux Tuileries (Dance of the Iowa Indians before the King Louis-Phillipe at the Tuileries), 1845, oil on canvas, 15 6/16 x 21 1/16 in., Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, Photo: Christophe Fouin © RMN-Grand Palais / Art Resource, NY.

Je vous invite à quitter le confort du salon du musée Delacroix pour les terres arides de l’Arizona. Paysages ocres, ciels incandescents et femmes aux cheveux noir de jais mais parfois le peintre, dans son atelier, a d’autres envies. Il s’agit d’un poème de la poétesse navajo Luci Tapahonso que j’ai traduit dans le cadre d’un ouvrage à paraître aux éditions Goater qui ont publié mon livre Contes navajos du grand-père Benally.

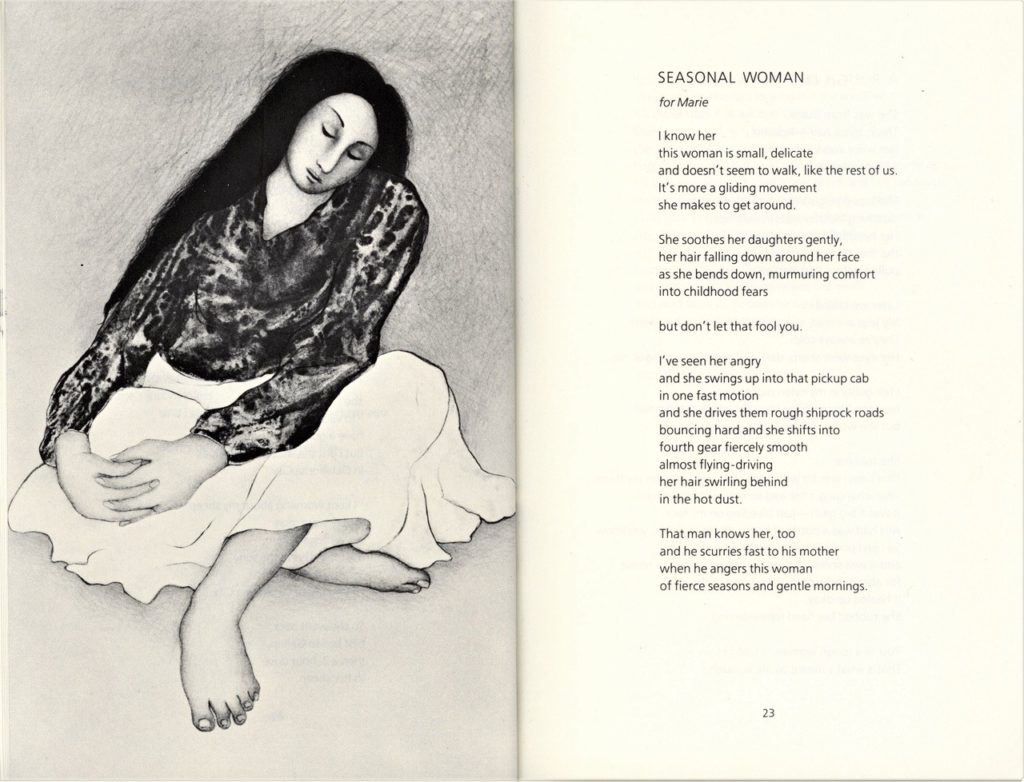

« Shifty eyes and Earth Women » de Luci Tapahonso, paru dans Seasonal Woman (1ier décembre 1982, Tooth of Time, pages 26-27).

De son hogan, visible depuis Shiprock,

On apercevait les matins d’été

Un ciel de velours bleu

Sur un sol d’or soyeux.

Tu sais, le hogan est moderne

Fait de bois, de papier bitumé, de lambris pour isolants.

Ici, réside un artiste

Qui parfois dessine beaucoup de blanches nues ;

Et les filles du coin disent qu’il s’adonne à cela

Parce que nous, femmes navajos, avons les fesses trop plates

Il travaille rapidement

En d’amples mouvements circulaires

Par petites touches.

Aucun besoin de converser là-bas

Comme accompagnement peut être Ella Fitzgerald ou BB King.

Mais surtout pas de discussion

D’un simple regard

Il impose le silence.

Au sol, une colonne de fourmis avance, paisible

Des points marrons se détachent du sol poudreux

Au même moment, il créé des images délicates

D’exquis mélanges de teintes colorées.

Les femmes navajos

Aux cheveux de jais

Aux yeux légèrement bridés

Entourées des ombres allongées de la terre

Ces femmes du ciel et du désert

Endurantes et fortes

Parfois, elles sourient avec facilité.

Des mèches de cheveux flottent au-dessus

Des couleurs des châles,

Des couleurs du coucher de soleil,

Des couleurs de Shiprock.

Ici, les reflets des femmes de Shiprock

Prennent forme dans le hogan…

Quand il n’est pas occupé à dessiner

Des femmes blanches, nues, alanguies

Avec le regard fuyant

Sous leurs larges chapeaux.

http://www.lucitapahonso.com/

Écoutons maintenant la voix d’une femme du XIXe siècle, Georges Sand venue voir et entendre les danses de féroces indigènes d’Amérique du Nord. Ils font partie de la collection du musée vivant rassemblé par l’artiste peintre Georges Catlin. Nous sommes à Paris le 2 juin 1845, salle Valentino au 245-251 rue Saint Honoré. Delacroix assistera également à cette singulière exposition.

Trois Indiens s’assirent par terre ;

l’un frappait un tambourin garni de peaux, qui rendait un son mat et lugubre,

l’autre agitait une calebasse remplie de graines,

le troisième raclait lentement deux morceaux de bois dentelés l’un contre l’autre ;

puis, des voix gutturales qui semblaient n’avoir rien d’humain, entonnèrent un grognement sourd et cadencé,

et un guerrier, qui me sembla gigantesque sous son accoutrement terrible, s’élança, agitant tour à tour sa lance, son arc, son casse-tête, son fouet, son bouclier, son aigrette, son manteau, enfin tout l’attirail échevelé et compliqué du costume de guerre.

Les autres le suivirent ; ceux qui jetèrent leurs manteaux et montrèrent leurs poitrines haletantes et leurs bras souples comme des serpents, furent plus effrayants encore.

Une sorte de rage délirante semblait les transporter ;

des cris rauques, des aboiements, des rugissements, des sifflements aigus, et ce cri de guerre que l’Indien produit en mettant ses doigts sur ses lèvres, et qui, répété au loin dans les déserts, glace d’effroi le voyageur égaré, interrompaient le chant, se pressaient et se confondaient dans un concert infernal.

Une sueur froide me gagna, je crus que j’allais assister à une opération réelle du scalp sur quelque ennemi renversé, ou à quelque scène de torture plus horrible encore.

Je ne voyais plus, de tout ce qui était devant moi, que les redoutables acteurs, et mon cerveau les plaçait dans leur véritable cadre, sous des arbres antiques, à la lueur d’un feu qui allait consumer la chair des victimes, loin de tout secours humain ;

car ce n’étaient plus des hommes que je voyais, mais les démons du désert, plus dangereux et plus implacables que les loups et les ours, parmi lesquels j’aurais volontiers cherché un refuge.

L’insouciant public parisien, qui s’amuse avant de s’étonner, riait autour de moi, et ces rires me semblaient ceux des esprits de ténèbres.

Je ne revins à la raison que lorsque la danse cessa et que les Indiens reprirent, comme par miracle, cette expression de bonhomie et de cordialité qui en fait des hommes en apparence meilleurs que nous.