Au Centre National d’Art et de Culture George Pompidou se tient jusqu’au 6 décembre la première rétrospective française consacrée à l’artiste peintre nord-américaine Georgia O’Keeffe. Pour qui s’intéresse un minimum à la culture de l’Ouest des États-Unis, le nom de Georgia O’Keeffe est incontournable. O’Keeffe a vécu la plus grande partie de sa vie au Nouveau-Mexique, dans un ranch, le célèbre Ghost Ranch, près du petit village d’Abiquiu, aux portes des réserves indiennes. Puisant son inspiration dans les paysages désertiques qu’elle aimait tant, O’Keeffe n’a cessé de peindre des villages Pueblos, des maisons en adobe, des ossements (pelvis ou crânes d’animaux) se détachant sur le ciel azuréen…

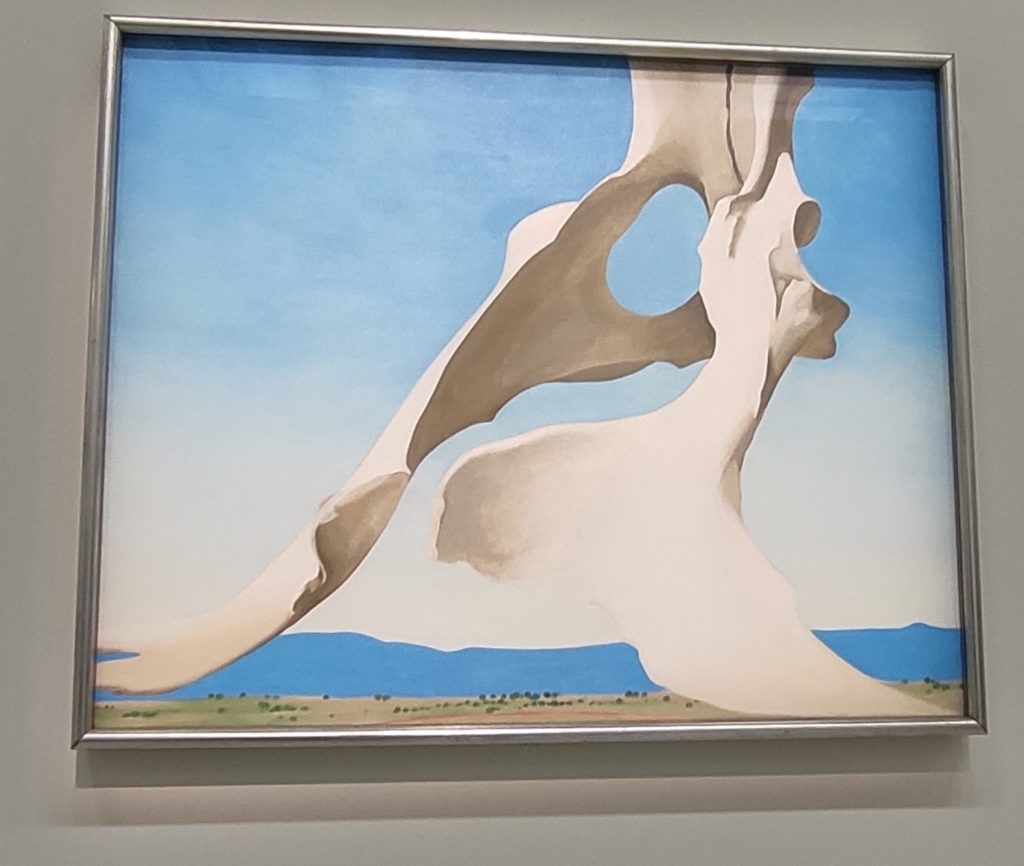

Et pourtant…si la rétrospective de Beaubourg réunit plusieurs de ces œuvres si emblématiques dont Black Hills with Cedar ou Ramhead White Hollyhock-Hills, le regard de l’artiste qui est littéralement tombée en amour avec cette partie du monde – qu’elle quittait cependant volontiers pour le Mexique, le Costa Rica ou l’Espagne lors de tours du monde – est complètement éludé, hélas remplacé par des considérations psychologisantes de comptoir qui ne semblent reposer sur aucune enquête biographique digne de ce nom, mais reflètent seulement l’importance démesurée accordée à Alfred Stieglitz par certains commentateurs dans les milieux d’art européens.

Georgia O’Keeffe, “Ram’s Head, White Hollyhock-Hills” (Ram’s Head and White Hollyhock, New Mexico) (1935) © Georgia O’Keeffe Museum / Adagp, Paris, 2021. Photographie par Nausica Zaballos de l’oeuvre exposée à Beaubourg.

Malgré la beauté des œuvres exposées que j’avais déjà contemplées plusieurs années auparavant à Santa Fe, au Brooklyn Museum et dans d’autres musées américains, j’ai ressenti un certain malaise à la sortie de l’exposition qui se déroule à Beaubourg. O’Keeffe qui avait pu enfin être elle-même au Nouveau-Mexique, poursuivre son rêve d’une peinture truly nord-américaine, O’Keeffe qui toute sa vie voulait exister hors Stieglitz était de nouveau réduite à une série de poncifs : la femme sans enfant qui peignait des pelvis car elle regrettait de n’avoir pu être mère, l’amoureuse folle qui s’évadait dans le ciel et peignait des fleurs aux formes éminemment érotiques… De retour à la maison, je me suis replongée dans des livres que j’avais lus bien des années auparavant, tout d’abord un petit ouvrage aux éditions Taschen, très bien conçu qui citait abondamment O’Keeffe puis Georgia O’Keeffe: A Life de Roxana Robinson et en relisant les propos de Georgia, citée à plusieurs reprises, j’ai eu envie de les partager avec les potentiels visiteurs de l’exposition.

Écoutons-la à propos de ses fleurs (qu’elle n’avait jamais voulu érotiques), de ses ossements qui lui rappelaient les coquillages qu’elle aimait tant ramasser avec des pierres enfant, de son rapport à la réalité, des hommes, du catholicisme (elle avait été élevée dans cette religion), des populations amérindiennes (seules quelques Kachinas du Quai Branly sont exposées sous cloche avant la sortie définitive) et tant d’autres sujets mal ou pas du tout contextualisés à Beaubourg…

A propos des fleurs :

Voilà, je vous ai fait prendre le temps de regarder ce que je voyais et vous, vous avez reporté sur ma fleur vos propres associations et vous parlez de ma fleur comme si c’était moi qui pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de cette fleur – toutes choses que je ne pense ni ne vois. »

Source : O’Keeffe, Britta Benke, Taschen, 2005, page 38.

Et si Alfred Stieglitz fut d’une certaine manière son découvreur, son premier et grand amour, toute l’évolution picturale de Georgia O’Keeffe n’est qu’une longue et tortueuse tentative de trouver sa voie, de s’extraire de cette influence et de cette domination mortifères.

Georgia écrivait ainsi :

Dans ma tête il y a des choses qui ne ressemblent pas à ce qu’on m’a enseigné – des formes et des idées qui me sont si proches, qui sont si naturelles à ma façon d’être et de penser, qu’il ne m’est pas venue à l’esprit de les noter. J’ai décidé de recommencer à zéro – d’éliminer ce qu’on m’avait enseigné – d’accepter comme vraie ma façon de penser. Ce fut l’un des meilleurs moments de ma vie.

Source : Charles C. Eldredge, Georgia O’Keeffe: American and Modern, New Haven, 1993, p. 161 et aussi dans la brochure du Georgia O’Keeffe Museum, cliquez ci-après OKeeffe-Biography.pdf.

La rétrospective s’ouvre sur certaines œuvres d’artistes européens, dont un Picasso, exposées dans la galerie 291 de Stieglitz à New York. Certes, ce bouillon de culture fut très formateur mais dès ses premières expositions, O’Keeffe regrette d’être analysée via le prisme d’artistes hommes, qui ne rêvaient que d’Europe.

Je pensais aux hommes que j’avais fréquentés dans les villes de l’Est. Ils parlaient souvent d’écrire le Grand Roman Américain, la Grande Pièce Américaine, le Grand Poème Américain. Je ne suis pas sûre qu’ils aspiraient à une Grande Peinture Américaine (…) à cette époque-là pratiquement tous ces grands esprits auraient préféré vivre en Europe si cela leur avait été possible (…) Tandis que je continuais à peindre mon crâne de vache sur fond bleu, je me disais à moi-même : ‘J’en ferais une peinture américaine. On ne la trouvera pas formidable avec ces rayures rouges sur les côtés – Rouge, Blanc et Bleu – mais on la remarquera’.

Source: Calvin Tomkins, « The Rose in the Eye Looked Pretty Fine », The New Yorker, 4 mars 1974, p. 49.

Dès le début de sa collaboration avec Stieglitz, O’Keeffe réalise que son compagnon exerce sur elle et sur son art une forme de domination qui est aux antipodes de sa propre démarche esthétique.

Si on le contrariait le moins du monde, sa force de destruction était aussi grande que sa force de création – les extrêmes se rejoignaient. J’ai fait l’expérience des deux et j’ai survécu, mais je ne l’ai contrarié que si je ne pouvais pas faire autrement – pour survivre. »

Source : O’Keeffe, Britta Benke, Taschen, 2005, page 55.

Avec Stieglitz, tout est extrêmement construit, rationalisé, rien n’est laissé au hasard. O’Keeffe sera elle dans une démarche beaucoup plus intuitive et spontanée.

I am at last photographing again. . . . It is straight. No tricks of any kind.—No humbug.—No sentimentalism.—Not old nor new.—It is so sharp that you can see the [pores] in a face—& yet it is abstract. . . . It is a series of about 100 pictures of one person—heads & ears—toes—hands—torsos… »

Alfred Stieglitz, lettre à Sadakichi Hartmann, 27 avril 1919.

Source : Alfred Stieglitz/Georgia O’Keeffe Archive, Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, box 23, folder 546.

Georgia, elle, écrit :

Une colline rouge ne touche pas tous les cœurs comme elle touche le mien et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. La colline rouge, c’est les Badlands, un lieu où même l’herbe ne pousse plus. Les Badlands commencent à ma porte et s’étendent à perte de vue, colline après colline. Ils semblent faits de la même terre que celle que l’on mêle à l’huile pour obtenir de la couleur (…) Les collines de nos déserts, de nos plus beaux paysages, je trouve, n’inspirent pas tout le monde, contrairement aux fleurs. Sans doute ne les avez-vous jamais vues et souhaiteriez-vous que je continue à peindre des fleurs… »

Source : O’Keeffe, Britta Benke, Taschen, 2005, page 56 et aussi Georgia O’Keeffe: Exhibition of Oils and Pastels, catalogue officiel de l’exposition, New York, An American Place, 1939.

Black Hills with Cedar, Georgia O’Keeffe, 1941, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC, Adagp, Paris, 2021. Photo prise au Centre Pompidou par Nausica Zaballos

Depuis la rétrospective consacrée à l’artiste au Centre Pompidou, on n’a cessé d’établir des parallèles entre ses tableaux et ceux de grands maîtres européens (voir notamment ce podcast de France Culture qui compare Black Hills with Cedar à L‘Origine du Monde de Gustave Courbet) comme si l’œuvre de Georgia ne pouvait exister pour elle-même.

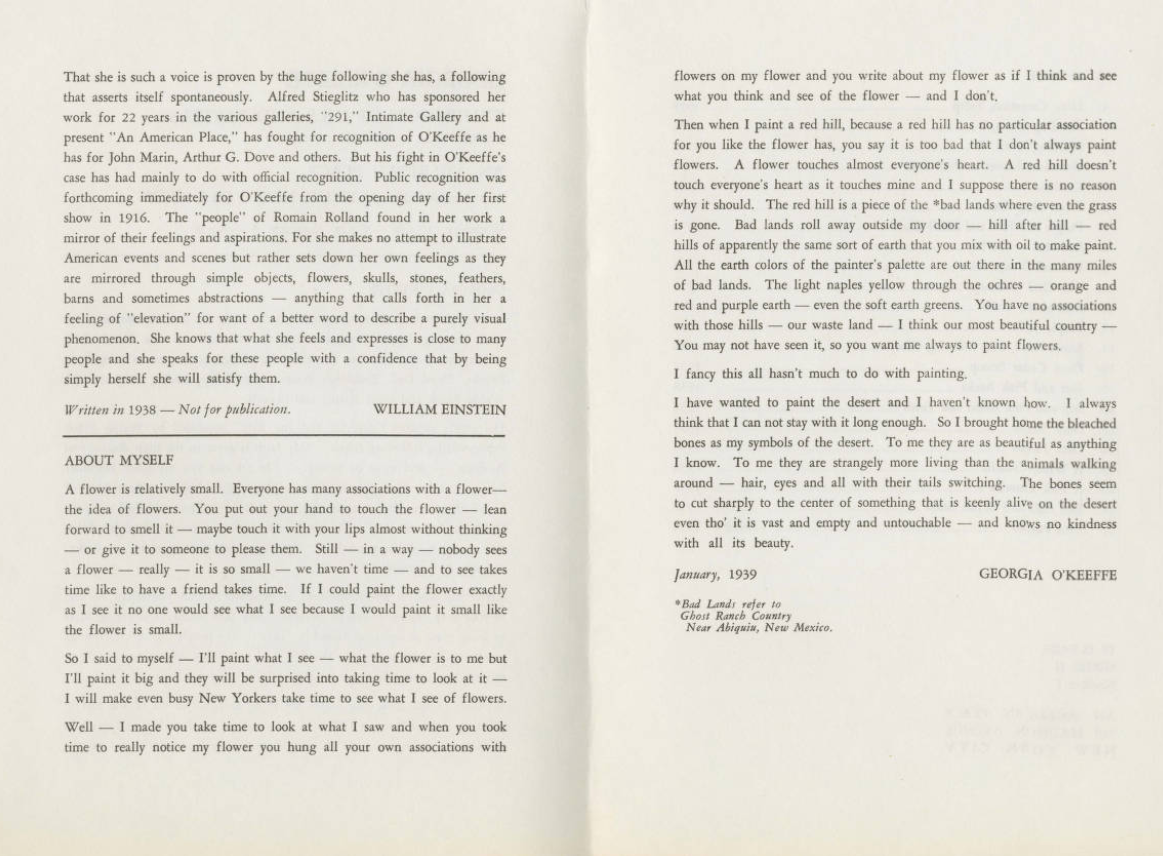

De la même manière, on s’est livré à des remarques psychanalytiques non étayées comme ce carton à Beaubourg qui mettait en relation ses peintures de pelvis avec l’absence d’enfant. Pourtant, Georgia n’a cessé de répéter qu’à ses yeux, ses ossements trouvés et ramassés dans le désert étaient symboles de vie :

Quand j’ai trouvé les merveilleux ossements blancs dans le désert, je les ai également ramassés et je les ai apportés à la maison… J’ai utilisé ces choses-là pour exprimer ce qui, pour moi, témoigne de l’immensité et du caractère merveilleux du monde dans lequel je vis. »

Source : Paroles d’artistes, Georgia O’Keeffe, Editions Fage, 2021.

On dirait que ces os nous ouvrent un passage jusqu’au coeur d’une vie très intense… »

Source : O’Keeffe, Britta Benke, Taschen, 2005, page 57.

Georgia O’Keeffe, “Pelvis with the distance” (1943). © Indianapolis Museum of Art /Gift of Anne Marmon Greenleaf in memory of Caroline M Fesler/Bridgeman Images © Georgia O’Keeffe Museum / Adagp, Paris, 2021 Photo prise au Centre Pompidou par Nausica Zaballos

The first year I was out here, because there were no flowers, I began picking up bones… So I brought home the bleached bones as my symbols of the desert. To me they are as beautiful as anything I know. To me they are strangely more living than the animals walking around—hair, eyes, and all, with their tails switching. »

Source : Georgia O’Keeffe: Exhibition of Oils and Pastels, catalogue officiel de l’exposition, New York, An American Place, 1939.

Si la recherche d’abstraction est le fil conducteur entre les différentes œuvres d’O’Keeffe à travers les décennies, chacune de ses peintures peut aussi être appréhendée à travers un prisme documentaire. O’Keeffe peignait ce qu’elle voyait à un moment donné et les ossements qui commencèrent à peupler ses peintures au début des années 1930 sont aussi à mettre en relation avec la sécheresse et les tempêtes de poussière qui ravagèrent le sud-ouest des USA. Il était courant de retrouver des carcasses d’animaux dans le désert pendant la période sombre du Dust Bowl.

Arthur Rothstein, crâne d’un bœuf sous le soleil des Badlands du South Dakota, 1936. Collection of the Library of Congress.

A chaque fois, O’Keeffe peint son expérience de l’indicible. Elle écrit ainsi : « Une colline ou un arbre ne feront jamais une bonne peinture en tant que tels. C’est la combinaison des lignes et des couleurs qui exprimeront quelque chose (…) L’abstraction est souvent la façon la plus précise d’exprimer l’indicible qui est en moi et que je ne peux éclaircir qu’en le peignant. »

Source : O’Keeffe, Britta Benke, Taschen, 2005, page 28.

Au Nouveau-Mexique, Georgia O’Keeffe assiste à de nombreux rituels en compagnie de son amie Mabel Dodge Luhan et le mari Pueblo de cette dernière Tony Luhan. Libérée des convenances de la côté est, O’Keeffe goûte pleinement à la sensualité et à la spiritualité de cette terre à la fois âpre et chaleureuse. Elle pousse ses explorations un peu plus loin et visite en 1951 le Mexique, les sites mayas et zapotecs en compagnie de Miguel Covarrubias qui l’avait pourtant caricaturée en 1929 pour le New Yorker.

Miguel Covarrubias, The New Yorker,July 6, 1929, page 21, Our Lady of the Lily: Georgia O’Keeffe, © Condé Nast

Elle continue de s’inspirer des dernières tendances, les agrandissements photographiques de Paul Strand puis les techniques d’aplanissement – Flatness– des années 1950, ses œuvres devenant de plus en plus épurées et abstraites au fil du temps. Elle est photographiée par Ansel Adams qui devient l’un de ses plus fidèles proches, installée dans sa Ford modèle A, parcourant les déserts, ou en pleine discussion avec Orville Cox, son cowboy en chef, au Canyon de Chelly, telle une pionnière. Alors qu’elle perd la vue, elle se lie avec Juan Hamilton qui devient son jeune assistant et l’initie à la poterie. C’est avec lui qu’elle ira en 1983 au Maroc, à Antigua, au Guatemala, au Costa-Rica et à Hawaï. La différence d’âge entre les deux choque les mentalités les plus bourgeoises mais elle ne se sépare pas de lui.

Georgia O’Keeffe and Orville Cox, Canyon de Chelly National Monument, Arizona, Ansel Adams (American, 1902-1984), 1937; print date: about 1955, Photograph, gelatin silver print, 2018.2472, Museum of Fine Arts, Boston. The Lane Collection, © The Ansel Adams Publishing Rights Trust, Courtesy Museum of Fine Arts, Boston.

C’est de toute cette « faune » là qu’il aurait fallu parler à Beaubourg pour contextualiser l’évolution à la fois intellectuelle, artistique et humaine de cette grande artiste qui se voulait, avant toutes choses, libre.

Il me semble qu’une forme véritablement vivante est le résultat naturel des efforts d’un individu pour créer du vivant à partir d’un voyage spirituel dans l’inconnu – là où l’individu a vécu quelque chose, ou senti les choses qu’il n’a pas comprises – et de cette expérience naît le désir de transformer l’inconnu en connu… »

Bibliographie indicative :

- Georgia O’Keeffe in New Mexico: Architecture, Katsinam, and the Land, octobre 2012, Museum of New Mexico Press.

- Barbara Buhler Lynes. Georgia O’Keeffe and Ansel Adams: Natural Affinities, Little, Brown and Company, septembre 2008.