La MEP (Maison Européenne de la Photographie, Paris) a eu l’étrange idée de faire dialoguer Annie Ernaux avec des clichés signés de grands noms de la photographie : Daidō Moriyama, Martine Franck, Henry Wessel, Harry Callahan, Garry Winogrand ou Jeannine Niépce…

Garry Winogrand Circle Line Statue of Liberty Ferry, New York c. 1967 © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery Photographie présentée à la MEP dans le cadre de l’exposition Extérieurs.

Los Angeles, California, 1969. © The Estate of Garry Winogrand, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco Présentée à la MEP.

On peut parfaitement concevoir des ponts et des complémentarités entre les différents mediums : de nombreux photographes ont alterné prises de vue artistiques et projets personnels avec des commandes pour des magazines de mode ou d’actualités.

La rétrospective consacrée à Tina Modotti au Jeu de Paume il y a quelques semaines faisait la part belle aux clichés publiés dans El Machete, journal mexicain.

Hombres leyendo El Machete, vers 1927. Collections et Archives de la Fundación Televisa, Mexico. Présentée au Jeu de Paume à Paris.

Henry Cartier-Bresson et Robert Capa furent les fondateurs de Magnum Photos, pouponnière de nombreux photographes de presse.

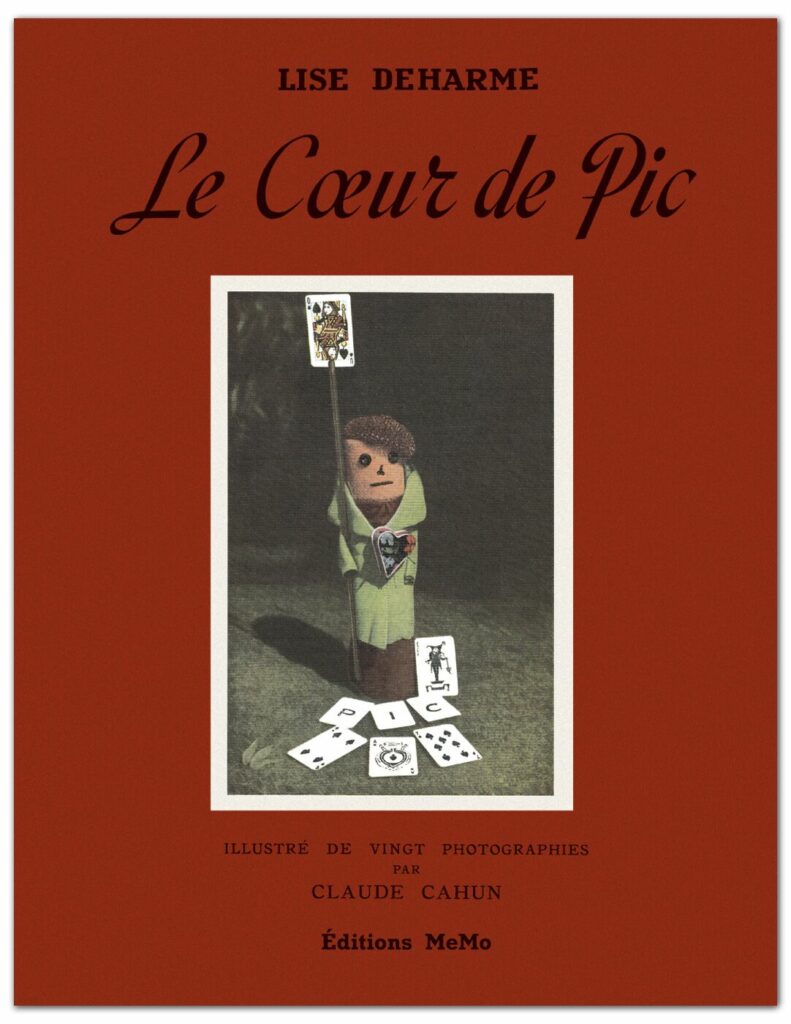

Écrits et Photos s’enrichissent mutuellement dans des genres littéraires variés : ainsi, Claude Cahum, qui fréquente le groupe des surréalistes, fournit 20 photographies aux éditions José Corti afin d’illustrer les 32 poèmes pour « enfants » de l’ouvrage Le Cœur de pic, de Lise Deharme.

Pourquoi donc ai-je été troublée par la proximité entre les écrits d’Ernaux, tous extraits d’un unique ouvrage, Journal du dehors, publié en 1993, et les clichés du fonds de la MEP ?

- je me suis demandée si la MEP ne surfait pas sur le buzz autour de la nobélisation d’Ernaux ?

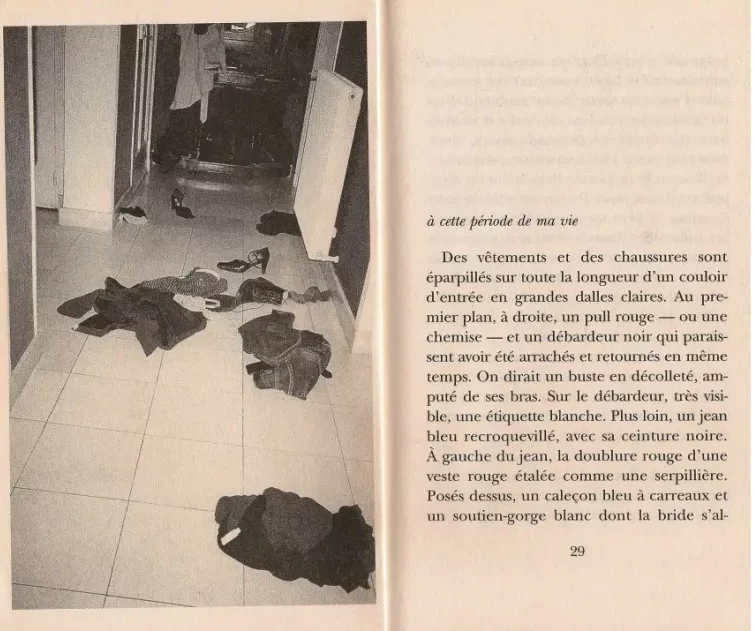

A ma connaissance, si l’auteure considère son style d’écriture comme proche de la photographie, avec des descriptions simples et souvent brèves, telles des instantanés d’un réel social, elle n’a collaboré qu’avec un seul photographe, Marc Marie, qui était son amant au moment où les photos de l’ouvrage L’usage de la photo furent prises.

Mettre en scène son histoire d’amour avec un photographe n’est pas, selon moi, le signe d’une propension particulière à la création dans ce domaine de la part d’Ernaux. La romancière continue juste de parler d’elle et de trouver matière à ses livres dans son vécu, aussi sordide soit-il. A l’époque, elle était traitée pour un cancer, et Marc Marie, tout juste séparé de son épouse, devait vider (et quitter ?) l’appartement où résidait sa mère décédée.

Bref, une histoire de cul mais qui, comme toujours chez Ernaux, se pare de la fausse pudeur hypocrite de la bourgoisie : les photographies des vêtements au pied du lit sont les seuls vestiges de cette passion éphémère. D’après Libération, « Il existe une quinzième photo, la première, mais, si Annie Ernaux la décrit, on ne la voit pas : le sexe de son amant y apparaît, ‘je ne pourrais pas l’exposer aux regards.’ »

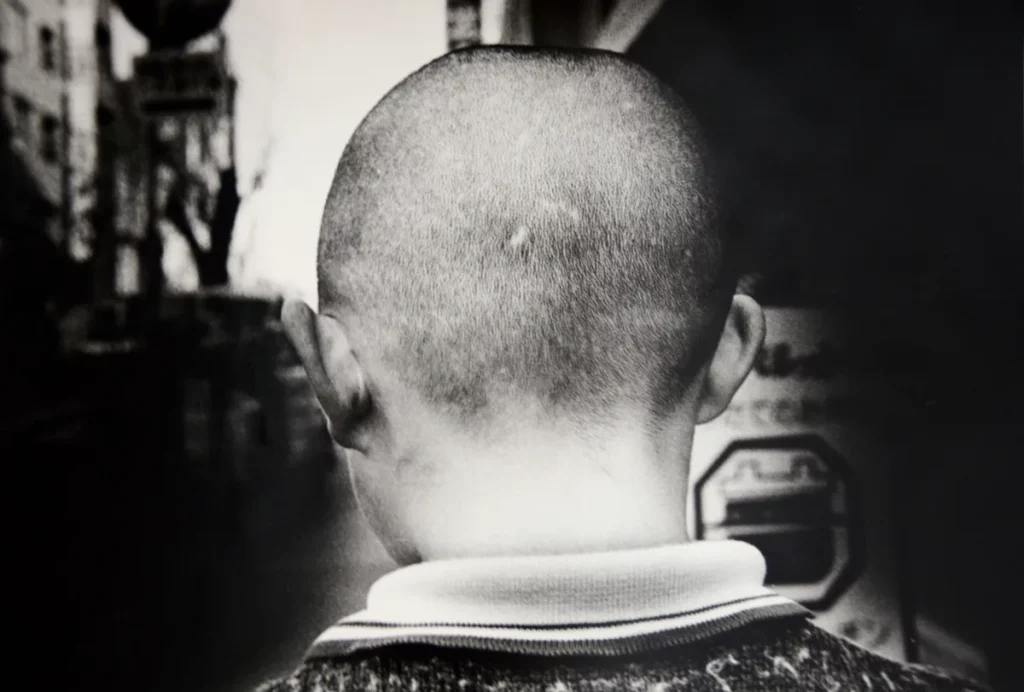

2. La photographie dit quelque chose du photographe, de son quotidien, du monde qui l’entoure et cette intimité entraperçue ouvre le regard du spectateur sur des univers qu’il ne connaît pas forcément. Ma seule expérience du Japon est ce que la culture populaire (films de yakusas, mangas) et la littérature (notamment les ouvrages de Ryû Murakami ou Yôko Ogawa) m’ont transmis. Les clichés de Daidō Moriyama sont aussi une porte d’entrée vers cet ailleurs, matérialisé dans ses représentations du quartier de Shinjuku, ou de la jeunesse nippone en voie d’occidentalisation dans les années 1970.

Memory of Dog 2, 1982.

Courtesy Michael Hoppen gallery.

Les extraits de Journal du dehors placardés sur les murs me ramenaient à une seule réalité : les aller-retour d’Annie Ernaux en RER E entre Cergy où elle déménagea, et Paris, qu’elle continuait de fréquenter pour ses sorties culturelles ou shopping. Cergy Pontoise est un monde en soi. Ville nouvelle, plantée au milieu des champs, son architecture et son identité peuvent dérouter.

Je suis bien placée pour le savoir : pendant deux ans, je m’y suis rendue quotidiennement, d’abord en tant qu’attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Cergy, puis comme professeur d’anglais stagiaire à l’ESPE de Cergy-Pontoise. Au moment de traverser l’immense campus vers 7h30 du matin, j’accélerais machinalement comme si je me trouvais au beau milieu de nulle part, sans défense, face à un agresseur potentiel (je n’ai jamais fait ça en pleine nuit dans les arrondissements du 18e et 19e, réputés « chauds » à Paris) et tous les soirs, je poussais un soupir de soulagement sur le trajet retour quand la station La Défense se profilait : « enfin Paris ! »

Mais dans Journal du dehors, Ernaux ne s’intéresse pas à l’histoire de cette ville ou de ses habitants. Elle n’analyse pas non plus les conséquences de choix urbanistiques sur le vécu et le ressenti des habitants de Cergy ou des Parisiens contraints d’y travailler. Non, toutes les considérations et observations d’Ernaux à propos des passagers du RER (tel enfant qui parle avec sa mère dans le wagon, telle jeune fille qui vide le contenu de ses achats sur ses genoux) nous ramènent systématiquement à elle et à elle seule, comme individu appartenant à des classes sociales et intellectuelles distinctes et supérieures. Telle une entomologiste, Ernaux dissèque les gestes, attitudes, paroles qu’elle juge et catalogue hors de ses normes bourgoises.

L’auteure pratique une telle distanciation des gens qui l’entourent qu’elle s’enferme dans une position de surplomb, commentant sans aucune empathie les tranches de vie saisies au vif lors de ses déplacements de banlieusarde. Car Ernaux, à l’époque, habite aussi Cergy-Pontoise. Pourtant, à aucun moment, ne transparaît la moindre sympathie pour les personnages de ses saynètes : jeunes consommatrices de fast-fashion, petites bourgoises mères de famille reconnaissables à leurs tics et postures, ouvriers épuisés dès le matin, clochards faisant la manche, tous et toutes sont renvoyés à des types d’individus, appartenant in fine à la masse populeuse des gens d’en-bas.

Ainsi, elle écrit à propos d’un marginal, probablement sans-abri, qui remet son pan de chemise sous la ceinture de son pantalon :

« A partir de quand, lorsqu’on n’a plus de domicile ni de travail, le regard des autres ne nous empêche plus de faire des choses naturelles mais déplacées au-dehors dans notre culture. Par quoi commence l’indifférence à un « savoir-vivre » appris enfant à l’école, à la table familiale, quand l’avenir était un grand rêve le soir en s’endormant. »

ou bien : « Il est naturel de jeter les boîtes et les papiers dans cet endroit sauvage, remporter ses traces est un geste du surmoi civilisé. »

et : « Être un intellectuel, c’est cela aussi, n’avoir jamais éprouvé le besoin de se séparer de ses mains énervées ou abîmées par le travail. »

et encore : « Je demande à la jeune coiffeuse qui s’occupe de moi : ‘Est-ce que vous aimez lire ?’ Elle répond : ‘Oh, ça ne me dérange pas de lire, mais je n’ai pas le temps.’ (‘Ca ne me dérange pas’, de faire la vaisselle, la cuisine, travailler debout, l’expression pour dire qu’on est capable de faire tranquillement des choses pénibles. Lire peut donc en faire partie.) »

et enfin : « Nécessité d’évaluer les avantages et les contraintes d’une profession, la matérialité de la vie. Non pas curiosité inutile, conversation insipide, mais savoir comment les autres vivent pour savoir comment, soi, on vit ou l’on aurait pu vivre. »

Qu’on considère Ernaux et qu’elle se considère elle-même (à moins qu’elle ne se soit juste contentée d’endosser ce rôle) la porte-parole des sans voix, femmes ou personnes issues de milieux modestes, m’a toujours étonnée. Apparemment, je ne suis pas la seule, au vu des critiques dans ce sens parues sur le site Babelio. La lectrice affublée du pseudo Nastasia B écrit ainsi à propos de La Place (qui met en scène le père d’Ernaux) :

« Comme Annie Ernaux, je suis née dans le trou du cul de la Normandie, à quelques kilomètres d’elle seulement, dans l’une des villes citées dans l’ouvrage. Comme elle, je suis issue d’un milieu ouvrier mâtiné de paysan. Comme elle, je suis la seule de ma famille à avoir suivi des études supérieures. Comme elle, j’ai vu chaque jour se creuser un peu plus le fossé social qui me sépare encore aujourd’hui — et plus que jamais — de ma famille (…) Comme Annie Ernaux, je suis désormais enseignante loin des terres chéries où j’ai grandi. Voilà pourquoi je me permets d’être indignée par ce livre que je trouve, malgré toutes les précautions dont se barde l’auteure, très méprisant pour la condition sociale de ses parents. Personnellement, j’y perçois du racisme. Certes, ce n’est pas du racisme ordinaire, mais c’est du racisme de classe. Pour moi, ce qui constitue l’essence même du racisme, ce n’est pas de dire qu’il existe des différences entre les groupes humains, car ça, il faudrait vraiment être atteint d’une forme de cécité assez invalidante pour ne pas les percevoir. Le vrai racisme, c’est de classer les groupes humains sur la base même de ces différences (…) Or, quand je lis Annie Ernaux, à aucun moment je ne ressens de bienveillance pour les classes populaires. Elle nous fait une liste longue comme le bras de leurs manquements ou de leurs insuffisances sans jamais la nuancer par les aspects puants de la bourgeoisie à laquelle elle accède. »

Voir aussi l’article « Annie Ernaux ou les larmes amères de la mobilité sociale ascendante » de Monique Dagnaud, directrice de recherche à l’EHESS qui dans une prose plus policée et nuancée, s’interroge sur la « honte » d’Ernaux.

Une photo, par son cadrage, l’usage de la lumière, le sujet ou l’environnement choisis, finit toujours par raconter une histoire, se distancer du réel et entraîner l’oeil du spectateur vers quelque chose d’autre de ce qui se donne à voir. Quelque soit l’intention du photographe, le cliché sera reçu et perçu différemment par les individus qui le regardent. La photo peut documenter – jusqu’à une certaine mesure – le réel, l’intime, mais elle n’a pas vocation à hierarchiser, hiératiser les individus.

Les clichés d’Henry Wessel, issus du fond MEP, affichés en complément des textes d’Ernaux appartiennent à sa série A Dark Thread. Les cartels expliquent que ces photographies sont habitées d’un sens du mystère, dégageant une atmosphère noire et/ou menaçante. Soit. La critique photographique permet de théoriser, de thématiser un corpus, rendant parfois l’oeuvre plus intelligible. Mais les photographies d’Henry Wessel, de Daido Moriyama ou celles de Janine Niepce n’enferment pas le spectateur dans une histoire à l’issue toute tracée.

Où va la femme fatale de ce cliché d’Henry Wessel ? A nous d’imaginer la suite du récit…

Et peut-être que l’enfant à terre va se relever, ou que la mère du premier garçon, de retour du travail, dans la voiture, les aidera à se réconcilier en les invitant manger des glaces ?

A nous d’imaginer un point de départ à cette photo ou d’en inventer la suite !

Henry Wessel Incident No.6 De la série Incidents, 2012 © Henry Wessel; courtesy Pace/MacGill Gallery, New York

On me rétorquera qu’Annie Ernaux s’illustre dans le domaine de l’auto-fiction, elle pratique ce qu’elle nomme dans son livre L’écriture comme un couteau, l’ « auto-socio-biographie. » Plusieurs ouvrages de référence ont théorisé ce courant littéraire qui s’ancre dans une description du quotidien, dans sa dimension la plus triviale, et de son intimité personnelle. On pourra relire Michel de Certeau (L’Invention du quotidien, 1980) ou Philippe Lejeune (Le Pacte autobiographique, 1975).

Mais alors, on pourra opposer à Ernaux, les écrits et photographies d’Hervé Guibert, romancier et critique. Il publia 400 articles entre 1977 et 1985 pour la rubrique photo du quotidien Le Monde.

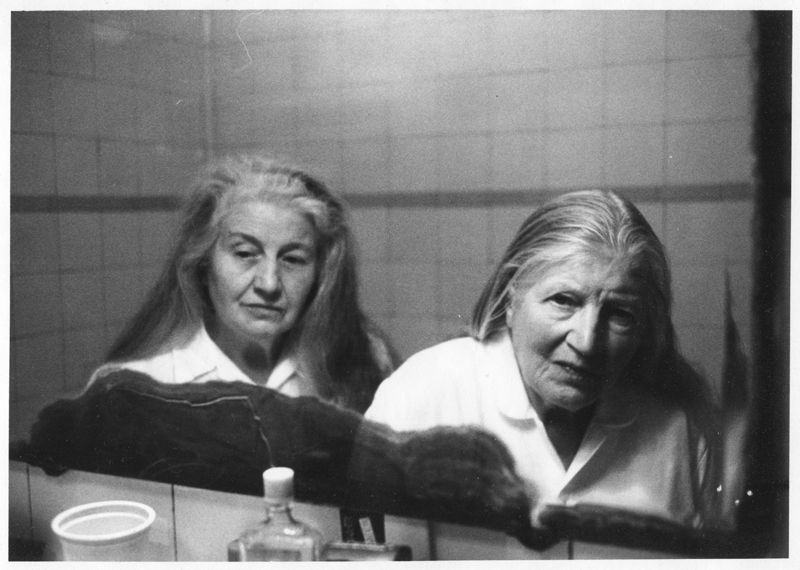

Atteint du SIDA, il documente par écrit le délabrement progressif de son corps, et à travers la photographie, il narre l’éphémère, la disparition annoncée… C’est sensiblement la même démarche qui l’anime lorsqu’il se lance à seulement 24 ans, pas encore malade, dans la série de clichés intitulés Suzanne et Louise. Hervé Guibert immortalise la lente déchéance physique de ces deux tantes qu’il adore. Il n’édulcore rien, il montre comment la cadette, « ancienne carmélite, sert de bonne, humble et tyrannique » à l’aînée.

Hervé Guibert, Autoportrait, tableau carré, Moulin Vert, c. 1986 Tirage gélatino-argentique d’époque — 30,4 × 23,8 cm © Christine Guibert / Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

Mais, avec Guibert, le lecteur ou spectateur n’est pas enfermé dans une représentation unilatérale du monde. On peut être hétéro, en bonne santé, et être touché.e par les clichés et textes de Guibert (comme par ceux de Mapplethorpe).

A la vue des corps de ces amants ou des deux petites vieilles, libre à nous, et à nous seuls, d’imaginer les histoires que l’on veut, qui entrent ou non en résonnance avec notre propre vécu. Avec Ernaux, chacun, chacune, est assigné à une place, une classe sociale bien précise, sans pouvoir, même à travers l’oeuvre d’art – qui se doit pourtant d’être, via l’imaginaire, source de liberté – en changer. Un peu comme avec ces gens « de gauche » qui ont des « ami.es » racisés ou issus des couches populaires tant que ces derniers ne cherchent pas à avoir les mêmes privilèges qu’eux ou à prendre l’ascenseur social.

En somme, Ernaux correspond bien à notre époque, qui vise à catégoriser les individus, à les reléguer à des types sociaux, raciaux, économiques, genrés et sexuels bien spécifiques, sans tenir compte de la singularité et de la complexité de tout être humain.

Alors qu’Ernaux écrit qu’elle s’était faite la promesse de « venger sa race », aucun amour dans les descriptions de son propre milieu d’origine, et souvent un mépris total dans les phrases affichées sur les murs de la MEP .

Hervé Guibert, lui écrivait, dans Le Seul Visage :

« En dévoilant ainsi à d’autres (…) des corps familiers, des corps aimés ; je ne fais qu’une chose – et c’est une chose énorme je crois, c’est en tout cas le but de toute mon activité, de toute ma prétention créatrice – : témoigner de mon amour. »

et aussi :

« Paris, le 12 août 1978.

Suzanne,

La lettre que je pourrais t’écrire pourrait être indécente : ce serait une lettre d’amour.

Il me semble que tu me parles, et que je te parle, que nous communiquons, bien mieux qu’avec des mots, à travers ces photos. Avec le même amour avec lequel je lave tes cheveux, épile ton menton, ou masse un de tes muscles endolori, mon rêve, bien sûr, serait de photographier ton corps.

N’aie jamais peur. Si tu devenais aveugle, je viendrais te lire des livres. Et quand tu te sentiras mourir, appelle-moi, je viendrai te serrer dans mes bras.

Je t’embrasse, très affectueusement : hervé. »

et aussi, dans Suzanne et Louise (Guibert, H., Suzanne et Louise: roman-photo, Paris, Éditions libres Hallier, 1980) :

« Je crois que ce sont d’autres choses, que des objectifs, qui font les bonnes photos, des choses immatérielles, de l’ordre de l’amour, ou de l’âme, des forces qui passent là et qui s’inscrivent, funestes, comme le texte qui se fait malgré soi, dicté par une voix supérieure… »